提到商周,你为什么就会想到青铜器?

提到商周时期,你为什么就会想到青铜器,甚至直接想到了“饕餮纹”?条件反射宛如提到可乐,你就会想到“百事”、“可口”。这个认识是何以如此深入心智的呢?

在很多人的心中,青铜器是有姓氏的,它姓“商”、姓“周”——瓷器、玉器流传千万年还在被人们广泛使用,青铜器则永远驻足在了那个遥远的时期。青铜器摄人心脾,无论是它刚制造出来金光灿灿的时候,还是历经几千年被挖掘出来并陈列在展柜中铜锈斑斑的时候。青铜器是有气场的,一个博物馆里的青铜器展柜,你稍加停留,就会禁不住屏息凝神,连最调皮的孩子也安静下来,历史的厚重与威严从来不需要声光色的喧哗。你会被排列得有如仪仗一般的鼎、簋等青铜礼器深深吸引,它们几乎都是容器,而这是青铜时代我国与西方青铜器上最大的不同。

河南安阳大司空遗址出土铜簋

“青铜时代”在考古学上是指以使用青铜器为标志的人类文化发展的一个阶段,在这个阶段,青铜器在人们的生产、生活中占据重要地位,偶然地制造和使用青铜器的时代不能认定为青铜时代。我国最早的一件青铜器是在甘肃省东乡县发现的马家窑文化的青铜刀子,它的历史可以追溯到三千年前,有学者认为这并不能算作是我国青铜时代的开端。我国青铜时代的开端大约在公元前2000年,夏朝的时候,或者更早,而高峰期是商朝后期以及周朝。与西方的青铜器多是武器和装饰不同,中国的青铜器主要是礼乐器,虽然青铜兵器也很多,但是,更多还是体现和反映了礼乐文化。

郑州商城遗址出土青铜大方鼎

都说我国是礼仪之邦,那么,“礼”最初是什么意思,追根溯源,青铜器是怎么跟“礼”之间产生联系的呢?东汉许慎的《说文解字》对“礼”字的解释是这样的:“履也,所以事神致福也从示从豊,豊亦声”,意思是实践约定的事情,用来给神灵看,以求得赐福。郭沫若在其一本著作中指出:“礼之起,起于祀神,其后扩展而为人,更其后而为吉、凶、军、宾、嘉等多种仪制。”说的是礼仪起源于祭祀。

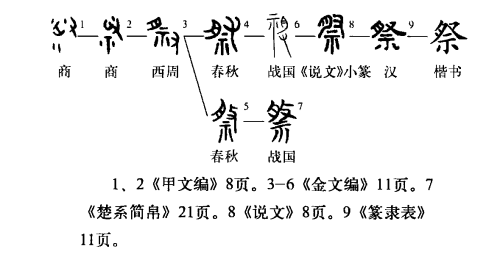

青铜礼器都是食器、酒器,但并不出现在寻常人家的普通饭桌上,而是出现在王室贵族的盛宴中,或是在祭祀中作为盛放鬼神、祖先享用的“牺牲”的容器。祭祀、礼乐与“吃饭”联系在一起,这不是中国人独有的现象,在世界上很多民族风俗、宗教中,祭祀都是要奉献食物的。在甲骨文中,早期的“祭”字,左边是一块鲜肉,肉上还有血水流出,右边是一个“又”,代表手,两相会意,表示手拿着肉在祭祀,晚期甲骨文在其下增加了一个祭台“示”。你可以认为,祭祀源于人类的想象力,祭祀是人类精神活动的外显,是几乎所有形而上文化现象和活动的源头,由祭祀,人类产生出了礼仪、戏剧、歌曲……商周时期的中国人还更进一步,通过规定祭祀中青铜器的使用将祭祀营造得更为威严、更为仪式化,说“青铜器是当时人们的思维、思想的凝结”,一点也不过份。联想到现在被人们奉为上流风尚的法式西餐的礼仪,只能说我们的祖先对于宴饮、餐具与阶层、礼仪之间的理解和应用实在是太超前了。“藏礼于器”使商周青铜器有了区别于其他国家和民族青铜器的特色,也使我国的青铜艺术有了更为深刻的内涵。

图片来源:百度百科

中国人是形象思维高度发达的民族,这不仅仅体现在象形文字顽强的生命力上,还体现在商周时期青铜器的纹饰上。青铜器给你留下的难以磨灭的印象很大部分原因跟它身上的纹饰有关。与祭祀坑、人牲带来的观感一样,目眦迸裂的饕餮纹也是有点可怖的,李泽厚先生用来形容青铜器的“狞厉之美”一词确实很精准,“美”、“狞厉”,两种完全不同的特质混合在一起,面对它,你只有要么心生崇敬,要么俯首帖耳。

“饕餮纹”出现之频繁,占据器表空间之霸道,让它成为了青铜纹饰当之无愧的王者——饕餮纹究竟描绘的是什么事物呢?北宋《宣和博古图》中首次将青铜兽面纹定义为饕餮纹,不过“饕餮”一词却不是宋人的发明,早在战国末期的《吕氏春秋》中便有这样的话:“周鼎著饕餮,有首无身,食人未咽害及其身,以言报更也。”从字面意思来理解,这句话表现了一种诡异的形象:有头无身,吃人的时候还没咽下去,自身就灭亡了——作为礼器,上面的纹饰竟然是这样一种解释,其实会让很多人感到错愕。确实一些学者已经开始不同意这样的观点,比如王仁湘先生就认为饕餮纹其实是两个相对的动物头面侧视图,被人们误将两图合为意图,看成了一个正视的兽面,也就是说,兽面纹中原来的两张脸,其实互不搭界,中间常有扉棱之类的隔断,后来隔断装饰消失,就更容易将两张脸合成一张脸看了。那么,两个相对的动物侧视图和中间的扉棱有什么特殊的意涵吗?有学者将它于太阳联系了起来,认为体现了太阳崇拜,因为眼目是饕餮纹的主体,而在很多古代神话中,太阳被称为“天之眼”,有学者则认为是代表了“帝”和北极星崇拜。而这些推测涉及到了符号学、图像学的范畴,具体推测过程,本文不再多做阐述。

安徽省商朝兽面纹方罍局部

安徽省西周兽面纹爵局部

青铜礼器的象征意义概而括之,往小了说它们代表阶层等级,往大了说,它们代表国家和王权。在国外的历史书或者小说中,常常看到贵族分公、侯、伯、子、男几种爵位,其实公侯伯子男是我国西周时期创立的五等爵位,英国的贵族等级制度也大致分为五种,因此,也就有了这种巧妙的翻译,只是这样一混淆,“爵”的本意就更加被掩盖。“爵”其实就是酒杯,在商周时期,只有王室贵族拥有多余的粮食用来酿造美酒,“爵”自然就不是普通百姓可以拥有的酒器,包含“爵”在内的一系列青铜礼器,都是身份地位的象征,很多成语都可以作为佐证,钟鸣鼎食、加官进爵等等。在代表国家和王权方面,传说夏的开过君主禹筑造九鼎来象征九州,只有帝王才能拥有九鼎。但是,目前并没有考古学上的物证可以支持这个传说,夏代只发掘出一些小型青铜器具。商代虽然有司母戊鼎这样的巨型重器出现,从考古资料来看,似乎也不符合“九鼎”的制度。这个传说极有可能是周朝才出现的,《春秋·公羊传》记载,天子在祭祀、宴飨、随葬时,使用九鼎八簋,诸侯七鼎六簋,大夫五鼎四簋。《左传》中还记载了这样一件事情,春秋时,楚庄王陈兵于洛水,向周王朝示威,周派使者王孙满慰劳,楚庄王一见王孙满就问九鼎有多大、多重。对此,王孙满的回答堪称滴水不漏:“在德不在鼎。昔夏之方有德也,远方图物,贡金九牧,铸鼎象物,百物而为之备,使民知神奸。故民入川泽山林,不逢不若。螭魅罔两,莫能逢之。用能协于上下,以承天休。桀有昏德,鼎迁于商,载祀六百。商纣暴虐,鼎迁于周。德之休明,虽小,重也。其奸回昏乱,虽大,轻也。天祚明德,有所底止。成王定鼎于郏鄏,卜世三十,卜年七百,天所命也。周德虽衰,天命未改。鼎之轻重,未可问也。”

“楚子问鼎之大小轻重”,其实暗含了楚庄王对王权的挑衅和野心,仅仅分析到这里还远远不够,著名学者巫泓在分析这段话时用了“纪念碑性”这样一个概念。“纪念碑性”和回忆、延续以及政治、种族或宗教义务有关。“一座有功能的纪念碑,不管它的形状和质地如何,总要承担保存记忆、构造历史的功能,总力图使某位人物、某个事件或某种制度不朽,总要巩固某种社会关系或某个共同体的纽带,总要成为界定某个政治活动或理智行为的中心,总要实现生者与死者的交通,或是现在和未来的联系。”“九鼎”的纪念碑性就体现在,它不仅是纪念中国古代重要的政治事件夏代的建立,而且也是对这一事件后果的巩固和合法化,用“纪念碑性”这一概念去分析,王孙满的话中还有更深层的含义:九鼎不仅标志着这一特殊政治权力(夏),也象征着政治权力本身,而且政治权力的集中——即九鼎的所有——将超越王朝而存在。

从“天命玄鸟,降而生商”到“天命靡常,惟德是辅”,人们的精神世界从鬼神祖先崇拜迎来了第一抹理性光芒的闪耀,“商周青铜器”这一粗略的概念掩盖不了它本身宛如大河般奔涌、演变、层次丰富的历史面貌。也许集体记忆真的也是随着基因遗传,作为当时人们精神的外化之物,现在的我们依旧能感受到由它引发的心灵共振……

转载请注明出处