永生的方式——秦始皇及其帝陵兵马俑

始皇初即位,穿治郦山,及并天下,天下徒送诣七十余万人,穿三泉,下铜而致椁,宫观、百官、奇器、珍怪徙臧满之。令匠做机弩矢,有所穿近者辄射之。以水银为百川江河大海,机相灌输,上具天文,下具地理,以人鱼膏为烛,度不灭者久之。

——《史记·秦始皇本纪》

作为中国历史上第一位使用“皇帝”称号的君主,秦始皇奠定了中国两千余年政治制度基本格局——中华民族的文化认同,或者说大一统的共识自他而始。但巨人是复杂的,因此所有的巨人都难逃一种结局,那就是被符号化。人们往这个符号里添加各种标签,那是对巨人最快速便捷的理解方式。标签“有效”因为简单粗暴,有人歌颂、崇拜,有人批判、唾骂,文本的演绎就这样走向喧嚣繁荣。

《史记》中记载秦始皇曾发布命令:“朕闻太古有号毋谥,中古有号,死而以行为谥。如此,则子议父,臣议君也,甚无谓,朕弗取焉。自今已来,除谥法。朕为始皇帝。后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷。”江山永固,千秋万代,秦始皇当然不可一世,然而再不可一世的人也会存在阿喀琉斯之踵——他忌惮死亡。公元前221年至公元前215年,秦始皇多次派出方士寻仙问药。

似乎从古至今,人们对待死亡的心态,一直都没怎么变过。古人相信死后有天堂地狱,有碧落黄泉,于是古人事死如事生,事亡如事存,今人虽已接受科学之启蒙洗礼,但量子力学和弦论等前沿科学也并未放弃描述另一种存在方式的努力。爱因斯坦在跟朋友的谈话中说:我们对死亡的恐惧有点莫名其妙,我们站在“有”的世界,试图理解“无”的问题,按照“有”的逻辑,对“无”产生恐惧。

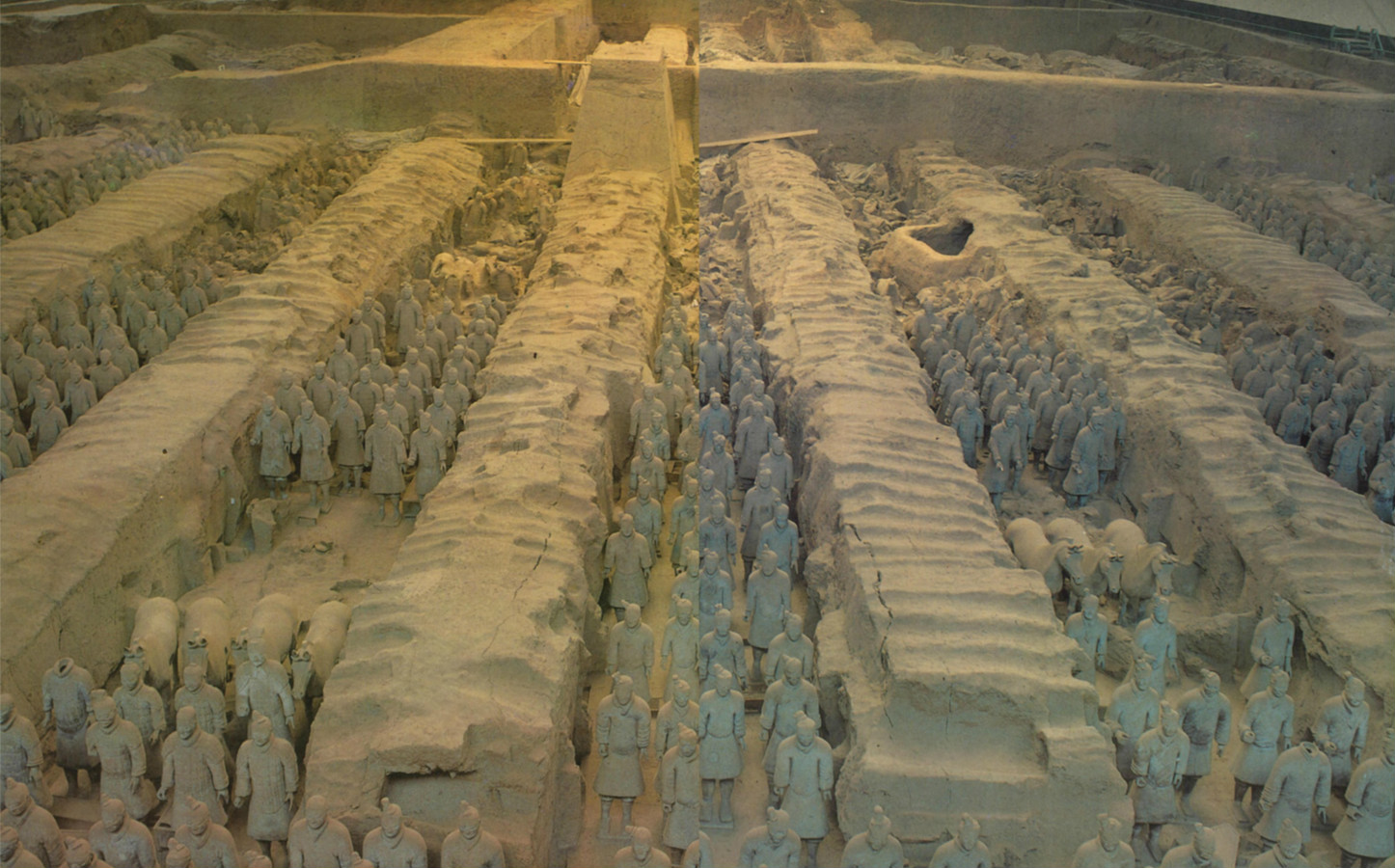

秦始皇陵兵马俑坑一号坑兵马俑

始皇帝也恐惧,或许正是为了证明自己的“有”,他修建起了巨大的陵墓,“以水银为百川江河大海,机相灌输,上具天文,下具地理,以人鱼膏为烛,度不灭者久之”——这是他对死亡发出的冲锋号角,是他在生与死之间那道次元壁上的拼死撞击,也是他对自己这一生最后一场战役做出的万全准备。于是,当现在的我们不是从电视上,不是从网上,不是从图像声音等种种形态的文本中遇见兵马俑,而是亲身亲眼看到兵马俑时,我们会震惊到失语,巨量的时间瞬间穿透,那是比纸张上的文字更能让人把握的有形实在,从这个意义上来说,文物难道不是一种媒介吗?连接古今的媒介。

震撼人心并不必须渲染夸张铺陈,平实朴素客观的文字自有不动声色的力量:

1974至1977年,在秦始皇陵东1千米处,发掘出作为秦始皇陵陪葬墓坑之一的兵马俑坑。一号坑在南,东西长216米,宽62米,面积13260平方米。二号坑东西长124米,宽98米,面积为6000平方米。三号坑面积520平方米。共出土武士俑800件,木质战车18辆,陶马100多匹。按兵马俑现有排列形式推算,这三个坑的武士俑可能有7000件,战车100辆,战马100匹。陶佣身材高大,一般在1.8米左右。

秦始皇陵兵马俑坑一号坑一号兵马俑坑东端的陶俑、陶马

兵马俑,还只是秦始皇陵墓的小小一角而已。秦始皇陵究竟是什么样子,猜测、想象层出不穷。作为中国历史上第一座规模庞大,设计完善的帝王陵寝,秦始皇帝陵建于秦王政元年(前247年)至秦二世二年(前208年),历时39年,有内外两重夯土城垣,象征着帝都咸阳的皇城和宫城。陵冢位于内城南部,呈覆斗形,现高51米,底边周长1700余米。据史料记载,秦陵中还建有各式宫殿,陈列着许多奇异珍宝。秦陵四周分布着大量形制不同、内涵各异的陪葬坑和墓葬,现已探明的有400多个,其中就包括了被称为“世界第八大奇迹”的兵马俑坑。

秦始皇陵兵马俑坑一号坑陶俑的脸型及面部表情

秦始皇陵兵马俑坑一号坑履及行縢

世人对这个黄土之下的巨大秘密好奇了很多年,秦始皇帝陵为何迟迟不进行主动的考古发掘呢?因为,当这些兵马俑第一次在坟墓中被发现时,它们是带着颜色的,然而在与空气接触几分钟后,它们迅速被氧化并褪色,所有你看到的兵马俑都经历了这个过程。如若主动发掘,那么陵墓里的其他所有文物也都会经历这个过程,而人类还没有足够的技术来保护它们。巨人的一切归于黄土,就像再庞大的巨兽,也会被海洋淹没:鲸鱼死掉以后,沉于深海底,形成鲸落,无脊椎和甲壳类生物、细菌和微生物先后光顾,最后鲸鱼的骨架矿物遗骸也能成为其他生物的栖息地,整个过程时间漫长,成为一个独特的生态系统——秦始皇帝陵中的环境,如空气、水分、化学物质、微生物等等,历经千年,也已经形成了极其微妙复杂的生态平衡。因此,在面对解开秦始皇陵谜团这个巨大的诱惑面前,存在一道目前跨不过去的门槛,那就是如何做好预案,如何保护好已经适应了自己千年时空环境并甚至可能与环境融为一体的各种脆弱珍贵的文物,这有点像薛定谔的猫,陵墓中的文物或许还栩栩如千年之前的样貌,或许有的已经损坏,在未发掘之前,一切都未知,一切都有可能。

时间拉上了重重帷幕,秦始皇从历史舞台上退出,转而在各种文本里出现,他被描绘、被想象,被塑造、被篡改,就在这些众说纷纭中,历史真实虽终将不可达到,某种程度上的历史真实也终将不可消灭——兵马俑逃脱了时间之网,站在了史料文字的旁边,另一种意义上的永生已然实现。